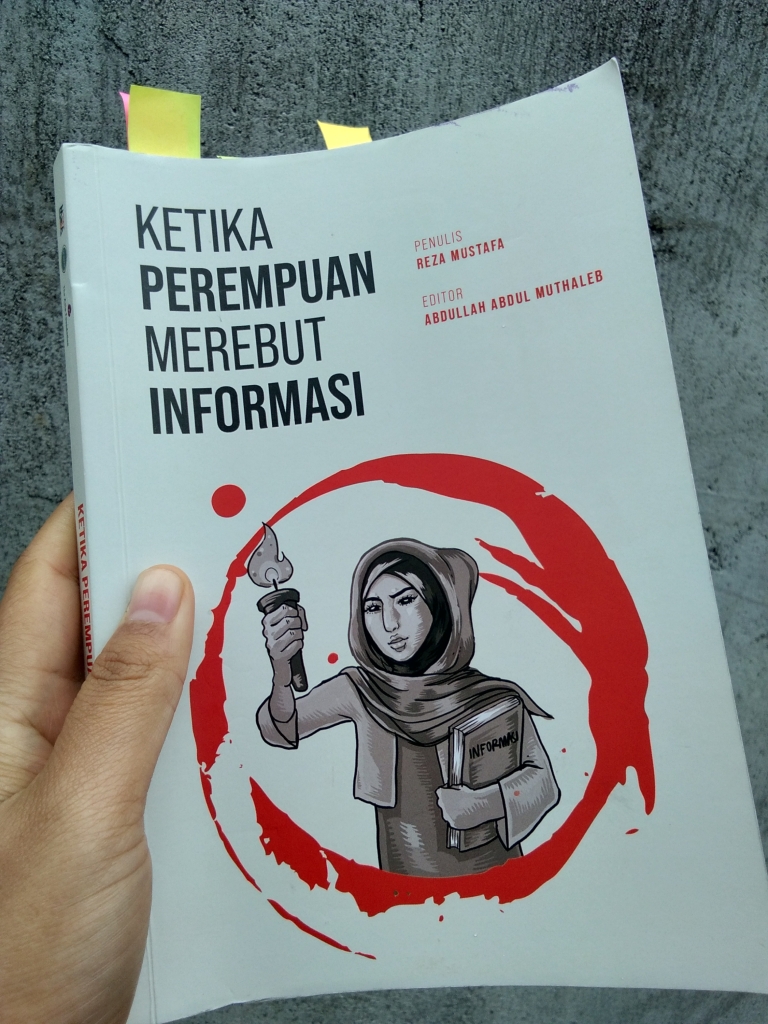

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merupakan salah satu mitra dari The Asia Foundation (TAF) di Aceh, yang mendorong pada keterbukaan informasi khususnya dalam pengelolaan SDA seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, peta konsesi, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), hingga pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Dengan pendekatan penguatan akses perempuan di dalamnya. Buku ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender menjadi hal yang paling penting dalam memperoleh informasi publik.

Mengapa harus perempuan, mengapa tidak laki-laki saja? Pertanyaan ini akan terlintas begitu saja dalam pikiran kita. Mengapa mesti perempuan yang diberdayakan dalam hak-hak untuk memperoleh informasi tersebut?

Jawabannya, karena hidup perempuan tidak pernah bisa lepas dari SDA. Saat hutan rusak maka yang paling terdampak adalah perempuan. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti menyiapkan makanan, memandikan anak, dan lain-lainnya yang selalu dibebankan terhadap perempuan akan menimbulkan masalah besar jika air bersih tidak lagi bisa diperoleh.

Selama ini, peran laki-laki lebih dominan dalam melakukan berbagai penentuan kebijakan. Seperti yang dirasakan oleh MaTA sendiri saat melakukan dampingan di lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kabupaten Tamiang. Setiap kebijakan selalu diputuskan oleh pihak laki-laki dalam upaya menyelesaikan masalah, khususnya yang disebabkan oleh perusahaan.

Padahal perempuan jika diberikan akses dan ruang untuk terlibat maka akan banyak hal yang mampu dirubahnya. Perempuan-perempuan itu nyata dalam banyak situasi malah melampaui apa yang selama ini dipikirkan dan dikerjakan laki-laki. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Abdullah Abdul Muthaleeb sebagai editor buku ini, ketika suara perempuan didengar maka kita akan menyaksikan perubahan sebenarnya. Perubahan yang dilandasi oleh semangat untuk mewujudkan rasa adil dan setara bahwa setiap manusia punya hak yang sama dalam merumuskan dan menentukan pilihan kebijakan dalam agenda pembangunan, termasuk ditingkat desa (hlm. vii).

Buku ini menceritakan banyak perjalanan yang tidak mudah yang dilalui oleh perempuan-perempuan Aceh di dalam komunitasnya. Saat mereka bergerak ke pemerintahan mengantarkan surat permohonan untuk mengakses informasi salah satunya tentang dokumen AMDAL berkaitan dengan perusahaan sawit yang telah mencemari lingkungan mereka, perempuan-perempuan itu justru mengalami intimidasi dari orang-orang birokrasi yang tidak memihak.

“Apa ini, ibu-ibu ini mau melawan perusahan? Ibu-ibu ini mau masuk penjara ya? Itu ada warga yang melawan perusahaan, tujuh orang sudah dalam penjara. Apa ibu-ibu mau seperti itu? Kalau mau, biar kami urus sekarang juga surat-surat ibu ini.” Demikian kata-kata yang dilontarkan oleh seorang pegawai (entah berstatus PNS atau cuma sekedar tenaga honorer) (hlm. 72).

Kacimah, salah satu perempuan yang mengajukan surat permohonan informasi itu malah berbuntut pada pemanggilan dirinya oleh pihak PT. Socfindo. Kacimah meminta dokumen AMDAL. Ia ingin mengakses informasi itu karena ia dan beserta hampir seluruh warga menyadari kondisi lingkungan mereka telah tercemar dari pengoperasian pabrik kelapa sawit perusahaan tersebut.

Air di Krueng Geutah berubah warna menjadi kehitam-hitaman, menyebabkan biota di dalamnya mati, ditambah lagi pencemaran udara yang disebabkan cara pemupukan kelapa sawit dengan menggunakan blower. Proses ini menimbulkan polusi udara dengan debu yang beterbangan sampai ke pemukiman warga. Seharusnya kasus ini diatur penanganannya dalam dokumen AMDAl (hlm. 86).

Masalah pelik pun menghinggapi Kacimah, mengingat anak laki-lakinya yang sedang magang di dalam perusahaan tersebut. Sebentar lagi akan menjadi pekerja tetap di sana. Tentu aksi yang dilakukan Kacimah akan mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk menerima anak laki-lakinya bekerja atau tidak sebab lantaran sang ibu dianggap telah mengganggu stabilitas atau kenyamanan perusahaan.

“Sudah ya, bu. Kalau ibu mau anaknya tetap bekerja di sini, baiknya ibu jangan ikut lagi kegiatan seperti itu. Janganlah ibu mau dimanfaatkan oleh LSM. Dan tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang lain, jangan lanjutkan lagi kegiatan akses informasi ini itu, karena mereka sedang diperalat oleh LSM itu.” (hlm. 91).

Suhani, perempuan yang berasal dari Aceh Barat ini juga mengalami intimidasi dari masyarakat sekitar yang masih belum menyadari peran perempuan di ranah publik. Budaya patriarki menjadikan setiap perempuan yang sibuk berkegiatan di luar dianggap perempuan tidak baik.

“Apa itu perempuan Cot Lada. Bolak-balik ke Banda Aceh, katanya buat cari informasi, biar ada keadilan ini itu. Padahal tidurnya di hotel. Kalau sudah di hotel, lalu apa lagi, jika bukan untuk jual diri.” (hlm. 110.)

Tapi, akhir pekan kedua bulan Oktober 2017, terdengar suara perempuan dari balik corong pengeras suara meunasah menyampaikan sebuah pengumuman dengan begitu lantang.

“Ibu-ibu, bapak-bapak, ini dokumen informasi yang kami minta ke pemerintah dulu sudah kami bawa pulang hari ini. Semuanya sudah ada pada kami. Siapa saja yang dulu tidak percaya, yang bilang kami jual diri ke Banda Aceh, juga kepada semua warga desa, boleh pergi ke meunasah untuk melihatnya bersama.” (hlm. 151).

Di akhir cerita, buku ini menjelaskan beberapa keberhasilan yang diperoleh oleh para perempuan di lima kabupaten tersebut. Tetapi, ada dua perempuan yang mengundurkan bahkan tidak menyelesaikan perjuangannya “merebut” informasi karena himpitan dan tekanan yang mereka alami. Sehingga dengan berat hati mereka menyudahinya sampai di sini.

Tapi, kita tidak tahu tentang perasaan mereka sesungguhnya. Kemungkinan mereka sangat ingin memperjuangkan ini hingga selesai dan ingin terus tampil menyuarakan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di desa mereka. Keputusan pahit tetap harus ditentukan. Kacimah dan Aisyah, bagi saya sebagai seorang pembaca, tetaplah perempuan hebat. Tidak mengurangi sedikit pun kekaguman saya saat mereka berdua tidak lagi tergabung di komunitas perempuan yang didampingi oleh MaTA.

***

Membaca buku Ketika Perempuan Merebut Informasi berhasil mengetuk perasaan saya. Membuka mata untuk terus menempa diri dan berproses menjadi perempuan tangguh. Baik untuk dirinya sendiri maupun tangguh saat tampil di luar. Lalu, datang lagi pertanyaan di benak saya, “apa yang bisa saya lakukan selain memikirkan perut sendiri?” “apa yang bisa saya berikan untuk makhluk lain?” Entahlah.

(Dibaca tepat saat Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan DPR dan kawan-kawannya enam hari yang lalu.)